News & Message

人工椎間盤 vs. 傳統頸椎支架:復原更快、活動更靈活的頸椎新選擇

撰文: 神經外科 蕭奕翰醫師

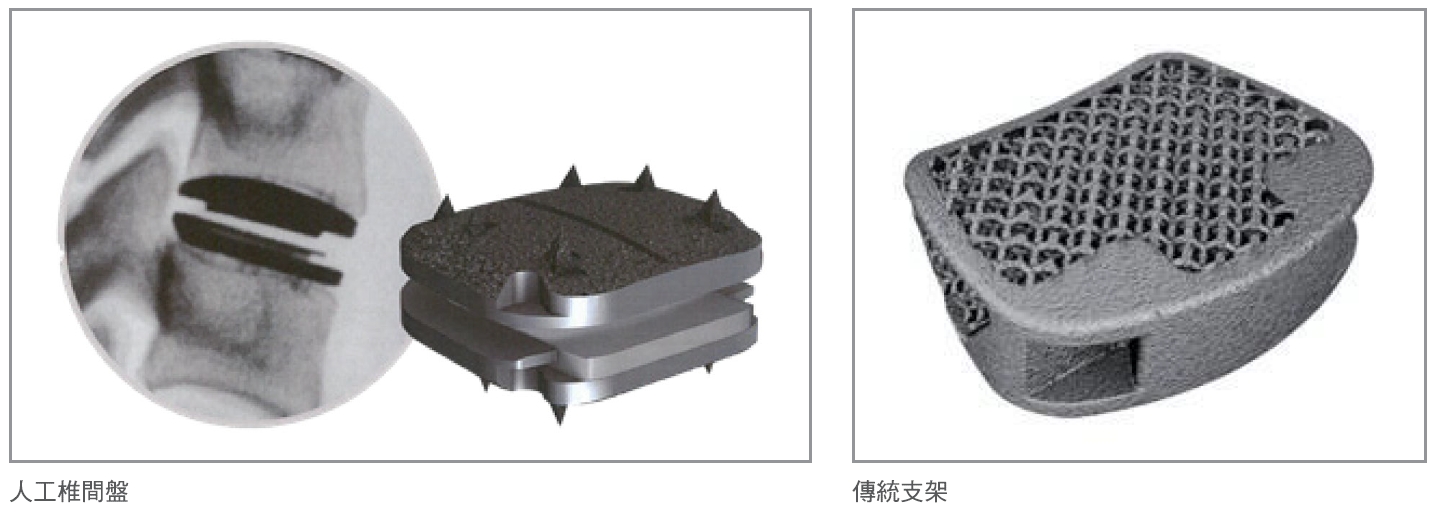

頸椎疼痛或神經壓迫常令許多人困擾。傳統的治療方式通常是進行頸椎融合手術,也就是在移除病變的椎間盤後,放入支架(如骨頭植入物或鈦合金板)將相鄰的兩節頸椎固定融合。這種傳統頸椎支架手術可以穩定脊椎,但會讓該節段失去活動度,相當於讓兩塊骨頭長在一起。近年來,一種新技術——人工椎間盤置換手術——為患者帶來了不同的選擇。醫師將受損的椎間盤取出後,植入一個人工椎間盤(人工關節),讓頸椎得以保有一定的靈活度。對一般民眾來說,可能會好奇:人工椎間盤和傳統支架手術相比,有哪些優勢?以下我們以淺顯易懂的方式介紹兩者差異,重點說明人工椎間盤的三大優點,並討論相關的費用與經濟考量。

恢復時間較短,減少生活影響

首先,在術後恢復時間方面,人工椎間盤表現出明顯的優勢。由於人工椎間盤手術後椎骨不需要融合生長,患者通常可以更早恢復活動。許多案例顯示,進行人工椎間盤置換的患者手術後恢復迅速:疼痛很快獲得緩解,術後不需要長時間配戴頸圈固定,頸部可以自由活動。例如有患者在接受微創的人工椎間盤置換術後,僅兩天就出院,不但頸部酸痛消失,甚至能夠很快重拾日常工作。相較之下,傳統頸椎融合手術通常需要讓兩節椎骨慢慢癒合,患者術後可能需要配戴頸部護具一段時間,並限制活動來確保骨頭順利癒合。因此,融合手術的恢復期往往較長,對日常生活和工作的影響也較大。選擇人工椎間盤意味著更短的復原時間,讓病患可以更早回到正常生活,減少因治療帶來的不便。

保留頸椎活動度,遠離術後僵硬

活動度的維持是人工椎間盤的另一大賣點。由於人工椎間盤的設計目的是模仿天然椎間盤的功能,它可以讓頸椎在治療後依然保有相當程度的前後彎曲、左右轉動等靈活性。簡單來說,裝了人工椎間盤的頸椎節段仍然能“動”,不像傳統支架融合術那樣被鎖死。傳統的固定式支架雖然穩定度高,但缺點是活動力受限,可能讓患者覺得頸部僵硬、不自然。特別是當需要治療多節段時,融合固定的範圍越大,頸部活動受限和不適感可能越明顯。而人工椎間盤(也稱「可動式人工椎間盤」)的優點是可以自由活動,保留了頸椎的正常生理活動度。術後患者在日常生活中轉頭、低頭、仰頭時,會感覺比較自然順暢,不會有明顯的牽扯或僵硬感。對一般民眾而言,這意味著裝了人工椎間盤之後,你的脖子依然靈活自如,幾乎感覺不出那節椎骨已經換了「零件」。

長期效果佳,降低二次手術風險

除了立即的恢復和活動度優勢外,人工椎間盤在長期效果上也展現出令人安心的特點。傳統頸椎融合手術因為讓一節脊椎失去活動,會使得上下鄰近的椎間盤承受更大的壓力。長期下來,這些鄰近節段可能因為代償壓力而加速退化,發生新的椎間盤突出或退化性改變,醫學上稱為「鄰近節段退變」。這可能導致患者在數年後出現鄰近節的頸椎問題,不得不再接受一次手術。相比之下,人工椎間盤因為保留了原本的活動度,能減輕上下相鄰關節的壓力,避免關節提早老化。根據文獻,人工頸椎椎間盤可減少鄰近節段病變及退化的機率,從而降低日後再次手術的風險。有研究長期追蹤發現,在術後7年的觀察中,接受人工椎間盤的患者只有約5%需要再做鄰近節段的手術,相較之下傳統融合手術組有13%需要二次手術,差異相當明顯。這表示選擇人工椎間盤可能大幅降低未來二次手術的機率。對病患而言,長遠來看不僅是少受一次開刀之苦,也減少了再次復健、請假休養的麻煩。總的來說,在長期保護脊椎整體健康方面,人工椎間盤表現出更好的效果,讓人對未來更有信心。

費用與經濟效益考量:健康投資也有保障

許多人關心醫療新技術的費用問題。雖然人工椎間盤手術的器材費用較高,但從保險給付到長期經濟效益,再到稅務優惠,都可以降低民眾的負擔。選擇人工椎間盤不僅是對健康的投資,在經濟上其實也有多重優勢:

- 健保給付與保險補助:好消息是,臺灣的全民健保已經開始給付人工頸椎椎間盤這項高價特材(自110年12月1日上路)。符合特定條件的患者(例如病變節段在活動度最大的第四、五節或第五、六節且椎間盤高度尚未明顯降低,每次治療限用一顆)可以申請健保給付,一顆人工椎間盤約有233,658點(約23萬元新台幣)的健保給付額度。這表示在許多情況下,健保會幫忙負擔相當大一部分費用,減輕病人的經濟壓力。如果不符合健保給付條件需要自費,人工椎間盤每顆價格約在新台幣二十多萬元。此時若事先有投保商業醫療保險(例如實支實付醫療險),也可以申請理賠來負擔健保未給付的自費部分。換句話說,不管是透過全民健保的給付,還是商業保險的協助,現在選擇人工椎間盤所需自付的成本已大為降低,讓更多患者負擔得起。

- 長期經濟效益:雖然人工椎間盤手術單次費用可能比傳統融合稍高,但從長期來看,它可能更經濟划算。正如前面提到的,人工椎間盤降低了日後鄰近節段再出問題的機率,等於減少未來二次手術的可能。每減少一次手術,就省下了一次龐大的醫療支出,以及手術後的復健費用、工作請假造成的收入中斷等隱形成本。以長遠觀點來看,人工椎間盤有助於維持脊椎長期健康,避免反覆治療所產生的醫療開銷和生活干擾。很多患者尤其是青壯年工作族群,是家中的經濟支柱,希望透過這項技術快速重返工作崗位、長久維持健康,這對個人和家庭的經濟穩定都有正面意義。

- 綜合所得稅申報優惠:不少民眾可能不知道,醫療支出其實也有稅務上的優惠。在臺灣,個人或家人因疾病治療所支付的醫療費用(於健保特約醫院或診所就醫,自費部分未獲保險理賠者),可在綜合所得稅申報時列入「醫藥及生育費」扣除額。這表示如果您為了接受人工椎間盤手術而自付了一定費用,可以在報稅時申報扣除,減少應稅所得,等於變相拿回了部分費用。簡單來說,醫療上的花費不僅換來了健康,還能在稅務上替您省下一筆,可說是一舉兩得。因此,選擇人工椎間盤不僅是對健康的投資,也是聰明的經濟決策。

結語:健康投資,安心新選擇

總而言之,人工椎間盤相較於傳統頸椎支架融合手術,在恢復時間、活動度維持以及長期效果方面都有明顯的優勢。對患者來說,這代表著更短的臥床休養、更靈活自如的頸部活動,以及對未來健康的保障。雖然一次性費用較高,但在健保給付、商業保險理賠和稅務扣除等多重支持下,經濟負擔已大大減輕。更重要的是,從長期角度看,它可能為您省下未來處理併發問題的時間和金錢。對於受頸椎問題困擾的民眾而言,人工椎間盤提供了一個值得考慮的新選擇。這不僅是在治療上的創新,也是在生活品質上的投資。希望透過以上淺顯的介紹,您對人工椎間盤有了初步了解。如果您或家人正面臨相關的健康抉擇,不妨與專科醫師討論人工椎間盤是否適合您的情況。相信在專業評估和正確資訊的引導下,您可以對這項新技術產生信心,為自己的健康創造更美好的未來。祝福每一位讀者都能擁有健康靈活的頸椎,無懼頸椎問題帶來的困擾!

| 比較項目 | 人工椎間盤 | 傳統頸椎融合手術 |

|---|---|---|

| 恢復時間 | 較短,減少生活影響 | 較長,對日常生活和工作的影響較大 |

| 活動度 | 保留頸椎活動度,遠離術後僵硬 | 活動力受限,可能讓患者覺得頸部僵硬、不自然 |

| 長期效果 | 降低二次手術風險,減少鄰近節段病變及退化的機率 | 鄰近節段可能因代償壓力加速退化,增加二次手術風險 |

| 費用與經濟效益 | 健保給付與保險補助,長期經濟效益高,稅務優惠 | 單次費用較低,但長期可能增加醫療支出 |